從孟克和克林姆藝術看世紀末抉擇

十九世紀末二十世紀初,是另一個時代變革的重大過程。只是其發端並沒有重大的英雄事蹟與革命偉業,它發端於思想革命。但是這種思想革命,絕不亞於上世紀拿破崙革命帶出來的騷亂不安。唯一的差別,是政治革命可以透過軍事武力,在短時間內世代交替,而思想革命,潛伏期卻非常之長,影響力也更加深遠。

十九世紀末二十世紀初這時,大家已對達爾文(Charles Darwin, 1809-1882)物種演化,優勝劣敗適者生存的理論耳熟能詳,馬克斯(Marx, 1818-1883)的政治經濟理論,也後繼有人的傳承思想,並將成為二十世紀共產世界的理論基礎。除此以外,至少有幾個思想革命還在醞釀,並即將於二十世紀初爆發,其一是弗洛伊德(Sigmund Freud, 1856-1939)性心理學—那被壓抑掉的潛意識,其實主導了我們很多的行為與思想,而最重要的潛意識能量,是性慾。另一是相對論與量子理論這引發科學思想革命的重大突破。不管是已發端或即將發端的思想,十九世紀末二十世紀初,絕大部分的後知後覺者,都未曾料想到這對二十世紀會帶來多嚴重的影響。

正是在這思想界即將爆發重大革命的關口,突然迸出一個尼采(Friedrich Nietzsche, 1844-1900),以其銳利不可擋的氣勢,像先知般對整個時代發出預言—未來的時代將是上帝死亡的時代,人與人將徹底疏離,能在這時代繼續發揮影響力的,是強者,是超人,是以意志戰勝一切的人。

尼采與孟克:絕望與吶喊

尼采的思想,非常快的就影響到心靈敏銳的藝文界,至少音樂家馬勒(Gustav Mahler, 1860-1911),藝術家孟克(Edvard Munch, 1863-1944)與克林姆(Gustav Klimt, 1862-1918),都受到尼采很深刻的影響。

孟克的繪畫中,基調一直跟病痛死亡,孤寂,衰老有關。這些基調,他不僅用重複多次繪畫相同主題,還用雷同主題重複表現。

譬如病痛死亡這他一直重複繪畫的主題,就是透過“病童”(The Sick Child)這幅非常有名,他又多次重繪的畫。

The Sick Child

這幅畫,顯然來自他幼年時姊姊過世,母親過世的印象。為了表現對於病痛死亡的痛苦,孟克在塗上很厚的顏料後,便不停的用刀筆刮擦,以刮痕加強痛苦感。孟克說:“我曾在這一年中把這幅畫反覆描繪很多次。我把顏料刮掉,用松節油洗掉後,多次設法找回那最初的印象。那緊貼着枕頭,透明而蒼白的皮膚,那發抖的嘴唇,和那發抖的雙手…,我刮掉了一半的顏料,留下一些刮痕。就這樣,在一邊畫一邊搜尋着過去的記憶時,我發現,我的睫毛也成為最初印象的一部分,而我所說的睫毛,正是反映在畫面上的那些陰影。”

也正是因為這些潛在記憶,孟克藝術的死亡主題中,經常浮現家人。

另外一幅讓人印象深刻的,關係到病痛與死亡的作品,就是“過世的母親”(The Dead Mother and Child)。畫中年幼的孩子拿手摀住耳朵,他身後是已經過世的母親,孩子好像想透過摀耳不聽,否認母親的死。正是那摀耳的動作,顯出對死亡的無奈無助無力。

The Dead Mother and Child

孟克對藝術的理念是來自自然主義作家左拉(Emile Zola, 1840-1902)“自然就是透過性格看到自然界的一角”,和漢斯.耶格爾(Hans Jaeger, 1854-1910)“藝術家面對藝術,應當把經歷放在首要”,孟克說:“我原先是一個印象主義者,但是當陸續經歷劇烈的痛苦,和放蕩不羈的生活中的曲折遭遇時,印象主義便不足了。我不得不把困擾我心靈的東西表現出來。”

至於疏離的主題,孟克最有名的作品,就是“吶喊”(The Scream)。

孟克說:“我疲乏不堪,病魔纏身,當我停下腳步,朝峽灣的另一方望去,太陽正緩緩西落,將雲彩染成血紅。我彷彿聽見一聲吼叫響遍峽灣,於是我畫了這幅畫,將雲彩畫得像真正的鮮血,讓色彩去吼叫。”

The Scream

透過“吶喊”中波浪般的,有回音效果的線條,血紅的不快顏色,與近似骷髏般的身影,孟克呈現出他心靈深處的絕望與抗議。

孟克筆下女子的影射

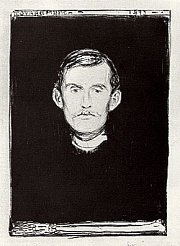

孟克自畫像

孟克曾與一個女子朵拉.拉森交往,但兩人相處的過程顯然並不愉快,致使孟克日後回憶起來,充滿愛恨交織錯綜複雜的情感,加上孟克深受波蘭作家斯坦尼斯拉夫.普日貝謝夫斯基(Stanislaw Przybyszewski, 1868-1927)“性慾是生活首要內容”的觀點影響,因此,在孟克的繪畫中,有非常多與女人相關的主題。

不過,這些與女人相關的主題,女人絕不是主體,恰相反的,女人成為一個象徵,她們與性慾的交織連結,象徵孟克對孤寂,死亡與內心深處的邪惡的無力感。

因此,孟克筆下的女人具有非常矛盾的面貌。女性是清純的,是邪惡的,是殺死男人的,是賦予男人活力的,女人是生命,女人也是死亡,女人是黑色的,女人也是紅色的,女人使男人生機勃勃,女人也使男人因嫉妒而毀滅。

譬如他最常畫的女性主題之一,是女性的三個階段—由青春步向老年,或一群女人站在橋頭向橋下望,而橋下,是黑幽幽的深洞,黑洞既是一種性暗示,更是一種對生命凋零的危機感。孟克也喜歡透過對女性塗以不同色彩,或黑或紅或白,來暗示女性的熱情與罪惡。而最驚悚的繪畫作品,就是把宛若受到驚嚇的少女沈浸於紅色背景中,讓觀畫者不由自主把初經來潮與不祥感連結,彷彿少女一步入青春就是個受害者,但是,衝突的是,孟克更多作品把女人變成吸血鬼或殺人兇手,或影射成因淫蕩導致男人妒忌受苦的孤寂元兇。

妒忌 Jealousy

孟克自己對“女人的三個階段”(The Three Stages of Woman)這幅畫的描述是:“深色女人是修女,是女人的影子,是痛苦與死亡。裸女是生活與歡樂。淺色女人面向大海朝無限走去,她是期待的象徵。而右邊,有一個男人在受苦,他不明究竟。”

The Three Stages of Woman

孟克筆下女人的對立矛盾,讓觀畫的我們不得不看出女人其實只是孟克心靈的象徵,孟克對生命何其無力,對死亡何其恐懼,對孤寂何其無奈,對愛又是何其的渴望。所有的無解生命,都變作畫筆下女人的衝突矛盾的呈現。

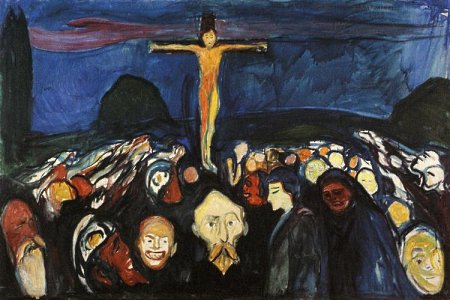

孟克筆下的基督

孟克晚年有飲酒過量,已到需要診治的精神危機。孟克不停畫着自己的自畫像,他說“繪畫是我的日記…,沒有這些畫,我就一無所有了。”他的自畫像,越到晚期越是蒼白無力,看來的確是個對生命疲憊困頓的垂垂老者。

孟克深受尼采影響,甚至為尼采畫像,但孟克的生命觀,距尼采“超人哲學”是何其之遙。

他畫了一幅十字架受難像(Golgotha)。的確,畫中基督已死,人群背離基督,人與人之間也漠然疏離。畫中沒有人是超人,所有的人都在受難,因為畫家孟克儘管如此心儀尼采,他卻不是超人,他懼怕死亡,懼怕孤寂,對生命也完全沒有答案。

Golgotha

克林姆與尼采:世紀末的華麗

另外一個深受尼采影響的畫家,就是克林姆。

克林姆身處即將瓦解的奧匈帝國首都維也納。彷彿是感受到華麗之都的世紀末,克林姆的畫比之孟克,多了很多神祕象徵與灼熱情慾,也比孟克更強調愛與死的衝突,並在變態與原罪中加入神經質的美感。因為更強調情色,他比孟克要戲謔玩世不恭許多。

克林姆 Gustav Klimt

如果說孟克經常是透過驚悚呈現他對生命的絕望,則克林姆是根本就不在乎對生命有沒有答案的,要不選擇語不驚人死不休的反諷,要不把性愛作為生命的唯一內容。

譬如他為大學(for the University of Vienna)禮堂設計“醫學,法學,哲學”的主題,把“哲學”描述成恍惚狀態中,人們無法自我控制的匍匐前進。圖畫左邊是人群出生,生活,死去。右邊是地球,用來表示宇宙的奧祕,下面的發光體是知識。構圖中明顯的不再呈現理想,黑暗戰勝一切,知識無用。克林姆將叔本華(Arthur Schopenhauer, 1788-1860)與尼采的思想,發展成世界是在生,愛,死中不斷輪迴的盲從力量。

然後,克林姆又將法學設計成黑暗戰勝光明,現代人活在不安中,唯有性才是解放的力量。

至於醫學呢,畫中醫學根本抵不過人類的命運。健康之神簡直就像是致命女人,病人的肉體被命運撕扯,被激情痛苦控制。

哲學 |

醫學 |

法學 |

法學 |

當這幾幅圖引起爭議,大家爭相批評時,克林姆卻肆無忌憚的畫出“金魚”(Gold Fish),又名“致我的批評者”(To my critics),畫中一個女子屁股朝向觀畫者,表情充滿不屑,無所謂的嘲諷。

克林姆對生命像孟克一樣無解,但他根本無所謂,嘻笑玩弄着所有的冬烘八股,也嘻笑玩弄着對生命渴望認真負責的人。

克林姆筆下女子的影射

克林姆自己擁有非常多的女人,他跟模特兒們也經常嬉玩性愛。他畫了很多春宮圖。

不過,克林姆筆下的女人,一樣具有非常多重的面貌。女人是“朱迪斯”(Judith),足以讓男人致命。(註:朱迪斯是十九世紀末經常出現的女性象徵暗語,典故出至聖經中的希羅底,是她促使施洗約翰被處斬。但十九世紀末,朱迪斯幻化成充滿情慾的女人,她使男人無法自拔的愛戀,而死於情慾,因此,朱迪斯成為“致命女人”的象徵,是男人對自身情慾無法自控下,對女性的指控。)但克林姆的畫作“期待”“滿足”“希望”,主角卻也是女人,而女人,也一樣變作克林姆筆下生命與死亡的象徵。

克林姆曾為一總體藝術展覽會場設計“貝多芬飾帶”(Beethoven Frieze)。他將核心主題置於“渴望幸福的人”“敵對力量”與“快樂勝利頌”三方向。“快樂頌”(Ode to Joy),克林姆將之詮釋成“男女的性愛”,又把貝多芬居中,如彌賽亞,宣告世紀末,將是藝術方能拯救世界。

Beethoven Frieze(局部)

Beethoven Frieze(局部)

Beethoven Frieze(局部)

這幾幅畫再度引發爭議,因為這絕對不是對生命傾向嚴肅思考的貝多芬與他創作的第九交響曲中之“快樂頌”的原始含意。

克林姆筆下的基督

克林姆沒有宗教畫作。只有一幅風景畫(Bauerngarten mit Kruzifix),畫中出現一戶人家的信箱,信箱上掛着一個十字架。十字架的受難,在這裏變成風景中的點綴,家用品中的裝飾。

Bauerngarten mit Kruzifix

很多人喜歡將克林姆的藝術,稱之為“世紀末的華麗”,因為克林姆死於奧匈帝國解體那年,而克林姆筆下對生命對死亡之無解的漫無所謂,對性愛之成為唯一的生命內容,也讓太多人不安。

於是透過孟克和克林姆這兩位同樣受尼采影響的藝術家,我們發現“上帝已死,超人甦醒”的尼采式呼喚,只是十九世紀末二十世紀初的起始思想,它無法成為終站。經過尼采,人們終將在三條岔路前作抉擇:發現自己無法作超人,卻已陷入疏離困境生命無解的絕望吶喊?以性愛為生命唯一內涵的世紀末藝術式華麗?還是成為浮士德,奮鬥一生後,等待死裏復活的上帝的救贖?

尼采與二十世紀末

與尼采同時的另一個思想家文學家是杜斯托也夫斯基(Fyodor Dostoevsky, 1821-1881)。他與尼采有非常多驚人的相似,但卻有最根本的不同。杜氏在其作品中,一直不停出現的人物,非但不是超人,甚且有生理上的軟弱,諸如癲癇,或過於純真到很容易被欺騙。但這些軟弱的人們,是杜氏筆下的靈魂,杜氏透過這些人物,不停闡釋他對苦難世界的理解:上帝未曾死亡,上帝是透過十字架承擔人世苦難,並以復活能力給人新生的愛,讓人與人之間可以透過愛,互相承擔苦難。杜氏在其作品中不安的說:“如果沒有上帝,凡事都可行!”也在作品中不停吶喊:“上帝,救我!救我這個罪人!”

思想革命比政治軍事革命速度慢卻影響深遠,尼采的影響威力到二十世紀末仍未消減。人類的思想史,一旦有關鍵性的發端,這發端勢必持續進展,成為一條不歸路。

二十世紀末,藝術家筆下仍舊有屬於世紀末的死,絕望與吶喊,或世紀末的性愛感覺高峰。只是男女陰陽對比不再是唯一的暗喻,同性間,也可以出現暗喻。於是Joel-Peter Watkins的“麗達與天鵝”,陳述男與男的愛戀,卻充滿死與絕望的氣息,而畫家沙樂美的藝術作品,陳述女與女的愛戀,卻以其毫不遮掩的性暗喻,強烈的色彩,表現性高峰經驗。

恰像十九世紀末有個馬勒,二十世紀也有個夏卡爾(Marc Chagall, 1887-1985),他橫跨整個世紀,因其猶太種族,經歷同胞慘酷的迫害屠殺。夏卡爾筆下有戰亂,也有象徵愛情的玫瑰,但十字架,永遠是他繪畫中的核心。上帝在他心中未曾死亡,且與他同走愉悅,苦難,歡笑痛苦交織的人生。

世紀末,不只是時間歷史的向度,也是人心的向度,人們在心中永遠要面對一個抉擇—選擇絕望?性愛的華麗?還是相信上帝永遠活着,等待來自上帝的救贖?即使跨入二十一世紀,人們心中,還是有一個永遠的世紀末,等待作出抉擇。![]()