讀書樂

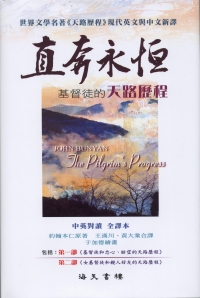

直奔永恆

約翰本仁著 王漢川.黃大業譯 海天書樓出版

在從前,英語世界的基督徒,特別是清教徒信仰的,家中必有一本英王欽定本聖經,加上約翰本仁(John Bunyan, 1628-1688)The Pilgrim's Progress(舊譯天路歷程)。這本出自補鍋匠筆下的寓意故事,譯成一百多種語言,是聖經以外最暢銷的書,自然有其原因。中文中,我讀過謝頌羔譯本。據說,十九世紀來華的蘇格蘭宣教士賓為霖(William Burns),就是早期教導過戴德生的同工,曾把那書譯為中文,那可能是最早的中文譯本,天路歷程,應該就是那時使用的書名,可惜未見過。

海天新譯直奔永恆,中英對照,是中文前所未有的,等於喜愛文學的讀者,可以彼此參照,更了解其中的深意。雖然,照英國文學史期分說,著者行文並引的聖經,都是“現代英文”,而本仁作品的文字,是淺顯通俗的,但相隔約三個半世紀,語文的變革,對於今天的讀者,自然增加閱讀困難,所以有英文修訂本出現。在中文方面,雖然變革還不是那麼明顯,語詞應用,也略有不同。因此,這樣的中英對照本,是合宜的。

書中彩色插圖,是名畫家于加德所作。據他在書前的文中說,曾用過相當的思考,有時甚至十易其稿,這種認真的態度,是奉獻為基督教傳播事工者的模楷。他在畫衣着甲冑的時候,決定不去鑽研窮究古裝設計,只以適度的示意,是正確的決定;正如莎士比亞的劇本,當年在演出時,也不是拘泥吻合更早的服裝,因為這樣可以增加傳通的效果。因為衣服所表示的,不過是表示人的身分和行為,對非歷史人物來說,更是如此。

在英文中的人地名,自然第一字用大寫字母。本書中遇有特別的人名地名,用粗體標出,這是中文譯本的新猷,可以使寓意的人物更為顯明,免得讀者當作是一般形容詞,輕忽錯過着者的用心。

“Apology”或作Apologia,Apologue是文學上的特別名詞,與致歉或聲辯無關,是說明寓意故事的主旨,頗似彌爾敦(John Milton)等人,在史詩前,所作的Argument(散文說明)。不過,本仁反其道而行之,是在散文的故事前,用詩體寫出序言;在故事後,用詩體作結語。英國文學中,還未見有先例,可見著者的立意,新穎而深遠。人生往永恆的旅程,本來就是一部偉大的故事,有最猛烈的戰鬥,最重要的決策,最艱險的行進。正是為了這原因,史詩不能充分達到描述的要求,而需要用散文。

文學的發展,也是與此類似。原來不同語文源流的文學作品,都是先由詩開始的;希臘荷馬的史詩,中國的詩經,都是文學中最早的。說到英國文學,也不例外,最早的是詩。英國的戲劇,先是詩體。約在本仁之前不久,戲劇才開始進步到有更多用散文。本仁在構思這樣一部寓意深遠的故事,想到這點,應該不算意外。何況以本仁使用媒介的技巧,如果用詩來表達,遠不如散文,更能進入讀者的思想,更能細膩,他沒有捨棄最得心應手的工具,而取非己所長。

感謝主,使我們能有這部偉大的作品。

曾有人說,基督徒有聖經真理,有真人真事的見證,已經夠了,何必要文學作品?有的甚至以為小說戲劇等文藝作品,是“敬虔的謊言”,用美的外衣包裹,閱讀只是荒廢時間,全無足取。可惜,“今世之子”更為聰明,他們不接受這樣的看法,而且出品文藝作品,爭取基督徒去看;有的還相當成功。那麼,基督徒是否該袖手不作一事?

希臘哲學家亞理斯多德(Aristotle, 384-322 BC)早就說過,“詩比歷史更重要。”這話會叫人驚奇。為甚麼這樣說呢?他說,歷史是記載個人的事蹟;詩(含戲劇)是說某些類型的人物,可以警戒勉勵許多人。

聖經的觀點,正是這樣。“從前所寫的聖經都是為教訓我們寫的,叫我們因所生的忍耐和安慰可以得着盼望。”(羅馬書15:4)又說:“他們遭遇這些事都要作為鑑戒,並且寫在經上,正是警戒我們這末世的人。”(哥林多前書10:11)這是信徒讀史的原則,也是讀基督徒文藝作品的原則。

如果我們說:“他的處境像約伯。”就是說,那人需要忍耐,經過忍耐而有好結果。如果說:“就如大衛和歌利亞一樣。”是說面對艱難和危險,是使用信心,倚靠神得勝。

本仁約翰

晚近的評論家,以為本仁在自傳中,描述自己的無知和有罪,近於炫誇,以對比收神恩典豐富的藝術效果,而使讀者產生近於啟示的感覺。只是他們忘記了,本仁出身清教徒,對於罪的問題,有特別敏感,不像是盧騷(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1788)及以後的文人,因為對神,對自己的認識不夠,把暴露當作懺悔。本仁的心靈,知道罪是惡極了,所以產生對救恩的迫切感,自己也願別人,能夠及早逃出滅亡,而得永生。

本仁對於戲劇,應該沒有機會熟悉;但他對中世紀的“道德劇”,特別是每個人(Everyman),定有相當的認識,極可能是他直奔永恆的工作樣本。二者相同的地方,是以共同的名字代表個人,如:“每個人”,“基督徒”;給品格和物質擬人化的名字:“知識”,“美容”,“能力”和“善變”,“盼望”,“忍耐”等。不過,每個人的故事,只是神差“死亡”使者,叫人預備後事;以後他的才智,能力,逐一離開他,感覺也失去,只有善行伴隨着;情節既然簡單,劇中所有的角色不多,只十六個;而直奔永恆則有十倍之多,佈局,情節,也繁複曲折得多,其感動人與造就人,自然是意料中事。

譯名是不容易的事。如:“City of Destruction”,舊譯作“滅亡城”,新譯“毀滅城”;出滅亡,入永生,比較自然,而“滅亡城”讀來也通俗易懂,並無不妥,何必改譯?如Temporary,譯為“脆弱”,最多是次要的意義。

對話的翻譯,還是該照中文形式。新譯例:

“你說甚麼了?”頑固道,“就這樣撇下朋友,和安舒的生活,一走了之嗎?”

“正是。”基督徒(這是那人的名字)說,“你們將要拋棄的一切,和我要去尋求得着的東西比,實在不值得一提。...”

“你要追求的東西到底是甚麼?”頑固道,“值得你盡棄所有去尋找?”(頁28)

這得要讀者自己去發現。不過,話分兩段的方式,特別是當朗誦的時候,實在增加了解的困難,不如一直說下去好些。當然這是小事。

手上有一卷書,可以中英對照的名著,可以參讀,而且印刷精美,是一種享受。讀書人,到底有可自豪的地方。(于中旻)![]()